血糖スパイクは糖尿病予備軍?食後の眠気やイライラ…それ、「血糖スパイク」かもしれません

こんにちは。

しんがい内科・循環器内科 沼南クリニックの院長、安原健太郎です。

最近、「昼食後に眠くてたまらない」「疲れが抜けない」「甘いものがやめられない」そんな症状はありませんか?

実はそれ、“血糖スパイク”が関係しているかもしれません。

今回は、血糖スパイクとは何か、なぜ起こるのか、そしてどのように防げるのかを、わかりやすく解説します。

🧠 血糖スパイクとは?

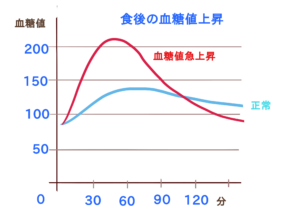

血糖スパイクとは、食後に血糖値が急上昇し、そのあと急激に下がる現象のことをいいます。

通常、食後は2〜3時間かけてゆるやかに血糖が戻るのが理想ですが、血糖スパイクが起きると、食後30分〜1時間で血糖値が180〜200mg/dLを超えることもあります。

その後、今度はインスリンの作用で血糖が一気に下がり、体が“低血糖状態”に。

この血糖の乱高下が、疲れ・眠気・イライラの正体なのです。

🩺 健康診断では見つかりにくい理由

血糖スパイクは、空腹時の血糖値やHbA1cでは分かりません。

空腹時の血糖は「食前の一瞬の値」、HbA1cは「平均値」だからです。

つまり、“食後の乱高下”は健康診断では見逃されやすいのです。

「正常」と言われていても、実はすでに血糖調整の異常が始まっているケースもあります。

⚙️ なぜ起こるの?体の中で起きていること

血糖スパイクの原因は主に2つあります。

① インスリンの分泌が遅れる

食事で血糖が上がったとき、本来はすぐに膵臓からインスリンが分泌されます。

しかし日本人はこの反応(第一相分泌)が弱く、血糖上昇を抑えきれないことがあります。

② インスリン抵抗性

インスリンが出ていても、筋肉や肝臓の細胞がうまく反応せず、糖を取り込めない状態です。

結果として血液中に糖があふれ、食後の血糖が急上昇します。

😣 血糖スパイクがもたらす疲労・眠気・イライラ

血糖値が急降下すると、脳へのエネルギーが足りなくなります。

その結果、「集中できない」「眠い」「だるい」といった症状が出ます。

また、体は血糖を上げようとしてアドレナリンなどのホルモンを分泌します。

これが動悸やイライラ、甘いものへの強い欲求を引き起こすのです。

🔁 血糖スパイクの悪循環

血糖が乱れると、脂肪が分解されて「遊離脂肪酸」が増え、インスリンの効きを悪くします。

さらに、血糖を作り出すために筋肉のタンパク質が分解され、筋肉量が減少。

代謝が落ち、ますます血糖が上がりやすい体になってしまいます。

🏙️ 現代人に多い背景

血糖スパイクは、食習慣と生活リズムに大きく関係します。

-

朝食を抜く

-

炭水化物中心の食事

-

運動不足

-

ストレスや睡眠不足

これらが重なると、インスリン抵抗性が進み、血糖スパイクが悪化します。

💪 痩せていても起こる血糖スパイク

「太っていないから大丈夫」と思う方も要注意です。

痩せている方でも筋肉量が少ないと、糖を取り込む力が弱くなり、血糖スパイクが起こります。

🌿 今日からできる!血糖スパイクを防ぐ6つの方法

1️⃣ 食べる順番を変える

野菜→タンパク質→炭水化物の順で血糖上昇を緩やかに。

2️⃣ 糖質を摂りすぎない

白米やパン、甘い飲み物を控え、間食を減らしましょう。

3️⃣ タンパク質をしっかり摂る

筋肉を維持し、糖を取り込む力をサポートします。

4️⃣ 筋肉を増やす

ウォーキングや軽い筋トレを週2〜3回続けましょう。

5️⃣ 食後の軽い運動を習慣に

食後15〜30分の散歩でも十分です。

6️⃣ 睡眠とストレスの管理

7時間以上の睡眠と、リラックスできる時間を大切に。

▶️ 関連記事:食事・運動指導のご案内

❤️ 当院でサポートできること

当院では、糖尿病予防や血糖コントロール改善を目的とした生活習慣支援にも力を入れています。

管理栄養士による食事指導や、運動療法士による心臓リハビリの中で、無理のない方法で「血糖の波を穏やかにする生活」を一緒に考えています。

▶️ 関連ページ:生活習慣病について

▶️ 関連ページ:心臓リハビリのご紹介

血糖スパイクは放置すると動脈硬化や糖尿病のリスクを高めますが、日々の食事と生活で確実に防げます。

気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。

✨ まとめ

血糖スパイクは、あなたの体が発している「代謝のSOS」です。

疲れやすい、眠くなる、イライラする…。その裏に血糖の乱れが隠れていることがあります。

今日からできる小さな工夫で、血糖の波を穏やかにし、安定したエネルギーと気分を取り戻しましょう。

🩺 しんがい内科・循環器内科 沼南クリニック

広島県福山市新涯町6-11-6

内科・循環器内科・心臓リハビリ・生活習慣病外来

クリニック公式HPはこちらです